भारतीय काल-गणना विज्ञान

ॐ

नमस्कार मित्रों, इस लेख में हम भारतीय काल गणना का परिचय प्राप्त करने का प्रयास करेंगे |

नमस्कार मित्रों, इस लेख में हम भारतीय काल गणना का परिचय प्राप्त करने का प्रयास करेंगे |

ज्योतिष में प्रयुक्त काल (समय) के विभिन्न प्रकार :

प्राण (असुकाल) – स्वस्थ्य मनुष्य सुखासन में बैठकर जितनी देर में श्वास लेता व छोड़ता है, उसे प्राण कहते हैं |

६ प्राण = १ पल (१ विनाड़ी)

६० पल = १ घडी (१ नाडी)

६० घडी = १ नक्षत्र अहोरात्र (१ दिन रात)

अतः १ दिन रात = ६०*६०*६ प्राण = २१६०० प्राण

इसे यदि आज के परिप्रेक्ष्य में देखें तो

१ दिन रात = २४ घंटे = २४ x ६० x ६० = ८६४०० सेकण्ड्स

अतः १ प्राण = 86400/२१६०० = ४ सेकण्ड्स

६० पल = १ घडी (१ नाडी)

६० घडी = १ नक्षत्र अहोरात्र (१ दिन रात)

अतः १ दिन रात = ६०*६०*६ प्राण = २१६०० प्राण

इसे यदि आज के परिप्रेक्ष्य में देखें तो

१ दिन रात = २४ घंटे = २४ x ६० x ६० = ८६४०० सेकण्ड्स

अतः १ प्राण = 86400/२१६०० = ४ सेकण्ड्स

अतः एक स्वस्थ्य मनुष्य को सुखासन में बैठकर श्वास लेने और छोड़ने में ४ सेकण्ड्स लगते हैं |

प्राचीन काल में पल का प्रयोग तोलने की इकाई के रूप में भी किया जाता था |

प्राचीन काल में पल का प्रयोग तोलने की इकाई के रूप में भी किया जाता था |

१ पल = ४ तौला (जिस समय में एक विशेष प्रकार के छिद्र द्वारा घटिका यंत्र में चार तौले जल चढ़ता है उसे पल कहते हैं | )

जितने समय में मनुष्य की पलक गिरती है उसे निमेष कहते हैं |

१८ निमेष = १ काष्ठा

३० काष्ठा = १ कला = ६० विकला

३० कला = १ घटिका

२ घटिका = ६० कला = १ मुहूर्त

३० मुहूर्त = १ दिन

इस प्रकार १ नक्षत्र दिन = ३० x २ x ३० x ३० x 18 = ९७२००० निमेष

३० काष्ठा = १ कला = ६० विकला

३० कला = १ घटिका

२ घटिका = ६० कला = १ मुहूर्त

३० मुहूर्त = १ दिन

इस प्रकार १ नक्षत्र दिन = ३० x २ x ३० x ३० x 18 = ९७२००० निमेष

उपरोक्त गणना सूर्य सिद्धांत से ली गयी है किन्तु स्कन्द पुराण में इसकी संरचना कुछ भिन्न मिलती है | उसके अनुसार

१५ निमेष = १ काष्ठा

३० काष्ठा = १ कला

३० कला = १ मुहूर्त

३० मुहूर्त = १ दिन रात

३० काष्ठा = १ कला

३० कला = १ मुहूर्त

३० मुहूर्त = १ दिन रात

इसके अनुसार

१ दिन रात = ३० x ३० x ३० x १५ = ४०५०० निमेष

१ दिन रात = ३० x ३० x ३० x १५ = ४०५०० निमेष

यहाँ हम सूर्य सिद्धांत को ज्यादा प्रमाणित मानते हैं क्योंकि वो विशुद्ध ज्योतिष ग्रन्थ है और उसकी गणना भी ज्योतिषी द्वारा ही की गयी है जबकि स्कन्द पुराण में मात्र अनुवाद मिलता है जो गलत भी हो सकता है क्योंकि कोई आवश्यक नहीं की अनुवादक ज्योतिषी भी हो |

अब

१ दिन = २१६०० प्राण = ८६४०० सेकण्ड्स = ९७२००० निमेष

१ प्राण = ९७२०००/२१६०० = ४५ निमेष

१ सेकंड = ९७२०००/८६४०० = ११.२५ निमेष

१ दिन = २१६०० प्राण = ८६४०० सेकण्ड्स = ९७२००० निमेष

१ प्राण = ९७२०००/२१६०० = ४५ निमेष

१ सेकंड = ९७२०००/८६४०० = ११.२५ निमेष

सौर मास, चन्द्र मास, नाक्षत्रमास और सावन मास – ये ही मास के चार भेद हैं । सौरमास का आरम्भ सूर्य की संक्रांति से होता है । सूर्य की एक संक्रांति से दूसरी संक्रांति का समय ही सौरमास है । (सूर्य मंडल का केंद्र जिस समय एक राशि से दूसरी राशि में प्रवेश करता है, उस समय दूसरी राशि की संक्रांति होती है | एक संक्रांति से दूसरी संक्राति के समय को सौर मास कहते हैं | १२ राशियों के हिसाब से १२ ही सौर मास होते हैं | ) यह मास प्रायः तीस-एकतीस दिन का होता है । कभी कभी उनतीस और बत्तीस दिन का भी होता है । चन्द्रमा की ह्र्वास वृद्धि वाले दो पक्षों का जो एक मास होता है, वही चन्द्र मास है । यह दो प्रकार का होता है – शुक्ल प्रतिपदा से आरम्भ होकर अमावस्या को पूर्ण होने वाला ‘जमांत’ मास मुख्य चंद्रमास है । कृष्ण प्रतिपदा से पूर्णिमा तक पूरा होने वाला गौण चंद्रमास है । यह तिथि की ह्र्वास वृद्धि के अनुसार २९, २८, २७ एवं ३० दिनों का भी हो जाता है ।

सूर्य जब पृथ्वी के पास होता है (जनवरी के प्रारंभ में ) तब उसकी कोणीय गति तीव्र होती है और जब पृथ्वी से दूर होता है (जुलाई के आरम्भ में) तब इसकी कोणीय गति मंद होती है | जब कोणीय गति तीव्र होती है तब वह एक राशि शीघ्र पार कर लेता है और सौर मास छोटा होता है, इसके विपरीत जब कोणीय गति मंद होती है तब सौर मास बड़ा होता है |

सौर मास का औसत मान = ३०.४४ औसत सौर दिन

जितने दिनों में चंद्रमा अश्वनी से लेकर रेवती के नक्षत्रों में विचरण करता है, वह काल नक्षत्रमास कहलाता है । यह लगभग २७ दिनों का होता है । सावन मास तीस दिनों का होता है । यह किसी भी तिथि से प्रारंभ होकर तीसवें दिन समाप्त हो जाता है । प्रायः व्यापार और व्यवहार आदि में इसका उपयोग होता है । इसके भी सौर और चन्द्र ये दो भेद हैं । सौर सावन मास सौर मास की किसी भी तिथि को प्रारंभ होकर तीसवें दिन पूर्ण होता है । चन्द्र सावन मास, चंद्रमा की किसी भी तिथि से प्रारंभ होकर उसके तीसवें दिन समाप्त माना जाता है ।

नोट १ : यहाँ पर नक्षत्र एवं राशियों को संक्षेप में लिखा गया है, इनके बारे में विस्तृत चर्चा खगोल अध्ययन में की जाएगी जहाँ पर इनके बारे में सम्पूर्ण व्याख्या दी जाएगी

तिथि – चन्द्रमा आकाश में चक्कर लगाता हुआ जिस समय सूर्य के बहुत पास पहुच जाता है उस समय अमावस्या होती है | ( जब चंद्रमा सूर्य और पृथ्वी के बिलकुल मध्य में स्थित होता है तब वह सूर्य के निकटतम होता है |) अमावस्या के बाद चंद्रमा सूर्य से आगे पूर्व की ओर बढ़ता जाता है और जब १२० कला आगे हो जाता है तब पहली तिथि (प्रथमा) बीतती है | १२० से २४० कला का जब अंतर रहता है तब दूज रहती है | २४० से २६० तक जब चंद्रमा सूर्य से आगे रहता है तब तीज रहती है | इसी प्रकार जब अंतर १६८०-१८O० तक होता है तब पूर्णिमा होती है, १८O०-१९२० तक जब चंद्रमा आगे रहता है तब १६ वी तिथि (प्रतिपदा) होती है | १९२०- २O४० तक दूज होती है इत्यादि | पूर्णिमा के बाद चंद्रमा सूर्यास्त से प्रतिदिन कोई २ घडी (४८ मिनट) पीछे निकालता है |

चन्द्र मासों के नाम इस प्रकार हैं – चैत्र, वैशाख, ज्येष्ठ, आषाढ़, श्रावण, भाद्रपद, अश्विन, कार्तिक, मार्गशीर्ष या मृगशिरा, पौष, माघ और फाल्गुन |

देवताओं का एक दिन – मनुष्यों के एक वर्ष को देवताओं के एक दिन माना गया है । उत्तरायण तो उनका दिन है और दक्षिणायन रात्रि । पृथ्वी के उत्तरी ध्रुव पर देवताओं के रहने का स्थान तथा दक्षिणी ध्रुव पर राक्षसों के रहने का स्थान बताया गया है | साल में २ बार दिन और रात सामान होती है | ६ महीने तक सूर्य विषुवत के उत्तर और ६ महीने तक दक्षिण रहता है | पहली छमाही में उत्तरी गोल में दिन बड़ा और रात छोटी तथा दक्षिण गोल में दिन छोटा और रात बड़ी होती है | दूसरी छमाही में ठीक इसका उल्टा होता है | परन्तु जब सूर्य विषुवत वृत्त के उत्तर रहता है तब वह उत्तरी ध्रुव (सुमेरु पर्वत पर) ६ महीने तक सदा दिखाई देता है और दक्षिणी ध्रुव पर इस समय में नहीं दिखाई पड़ता | इसलिए इस छमाही को देवताओ का दिन तथा राक्षसों की रात कहते हैं | जब सूर्य ६ महीने तक विषुवत वृत्त के दक्षिण रहता है तब उत्तरी ध्रुव पर देवताओं को नहीं दिख पड़ता और राक्षसों को ६ महीने तक दक्षिणी ध्रुव पर बराबर दिखाई पड़ता है | इसलिए हमारे १२ महीने देवताओं अथवा राक्षसों के एक अहोरात्र के समान होते हैं |

देवताओं का १ दिन (दिव्य दिन) = १ सौर वर्ष

देवताओं का १ दिन (दिव्य दिन) = १ सौर वर्ष

दिव्य वर्ष – जैसे ३६० सावन दिनों से एक सावन वर्ष की कल्पना की गयी है उसी प्रकार ३६० दिव्य दिन का एक दिव्य वर्ष माना गया है | यानी ३६० सौर वर्षों का देवताओं का एक वर्ष हुआ | अब आगे बढ़ते हैं |

१२०० दिव्य वर्ष = १ चतुर्युग = १२०० x ३६० = ४३२००० सौर वर्ष

चतुर्युग में सतयुग, त्रेता, द्वापर और कलियुग होते हैं | चतुर्युग के दसवें भाग का चार गुना सतयुग (४०%), तीन गुना (३०%) त्रेतायुग, दोगुना (२०%) द्वापर युग और एक गुना (१०%) कलियुग होता है |

अर्थात १ चतुर्युग (महायुग) = ४३२०००० सौर वर्ष

१ कलियुग = ४३२००० सौर वर्ष

१ द्वापर युग = ८६४६०० सौर वर्ष

१ त्रेता युग = १२९६००० सौर वर्ष

१ सतयुग = १७२८००० सौर वर्ष

जैसे एक अहोरात्र में प्रातः और सांय दो संध्या होती हैं उसी प्रकार प्रत्येक युग के आदि में जो संध्या होती है उसे आदि संध्या और अंत में जो संध्या आती है उसे संध्यांश कहते हैं | प्रत्येक युग की दोनों संध्याएँ उसके छठे भाग के बराबर होती हैं इसलिए एक संध्या (संधि काल ) बारहवें भाग के सामान हुई | इसका तात्पर्य यह हुआ कि

कलियुग की आदि व अंत संध्या = ३६०० सौर वर्ष वर्ष

द्वापर की आदि व् अंत संध्या = ७२००० सौर वर्ष

त्रेता युग की आदि व अंत संध्या = १०८००० सौर वर्ष

सतयुग की आदि व अंत संध्या = १४४००० सौर वर्ष

अब और आगे बढ़ते हैं |

७१ चतुर्युगों का एक मन्वंतर होता है, जिसके अंत में सतयुग के समान संध्या होती है | इसी संध्या में जलप्लव् होता है | संधि सहित १४ मन्वन्तरों का एक कल्प होता है, जिसके आदि में भी सतयुग के समान एक संध्या होती है, इसलिए एक कल्प में १४ मन्वंतर और १५ सतयुग के सामान संध्या हुई |

अर्थात १ चतुर्युग में २ संध्या

१ मन्वंतर = ७१ x ४३२०००० = ३०६७२०००० सौर वर्ष

मन्वंतर के अंत की संध्या = सतयुग की अवधि = १७२८००० सौर वर्ष

= १४ x ७१ चतुर्युग + १५ सतयुग

= ९९४ चतुर्युग + (१५ x ४)/१० चतुर्युग (चतुर्युग का ४०%)

= १००० चतुर्युग = १००० x १२००० = १२०००००० दिव्य वर्ष

= १००० x ४३२०००० = ४३२००००००० सौर वर्ष

ऐसा मनुस्मृति में भी मिलता है किन्तु आर्यभट की आर्यभटीय के अनुसार

१ कल्प = १४ मनु (मन्वंतर)

१ मनु = ७२ चतुर्युग

और आर्यभट्ट के अनुसार

१४ x ७२ = १००८ चतुर्युग = १ कल्प

जबकि सूर्य सिद्धांत से १००० चतुर्युग = १ कल्प

जो की ब्रह्मा के १ दिन के बराबर है | इतने ही समय की ब्रह्मा की एक रात भी होती है | इस समय ब्रह्मा की आधी आयु बीत चुकी है, शेष आधी आयु का यह पहला कल्प है | इस कल्प के संध्या सहित ६ मनु बीत गए हैं और सातवें मनु वैवस्वत के २७ महायुग बीत गए हैं तथा अट्ठाईसवें महायुग का भी सतयुग बीत चूका है |

इस समय २०१३ में कलियुग के ५०४७ वर्ष बीते हैं |

महायुग से सतयुग के अंत तक का समय = १९७०७८४००० सौर वर्ष

यदि कल्प के आरम्भ से अब तक का समय जानना हो तो ऊपर सतयुग के अंत तक के सौर वर्षों में त्रेता के १२८६००० सौरवर्ष, द्वापर के ८६४००० सौर वर्ष तथा कलियुग के ५०४७ वर्ष और जोड़ देने चाहिए |

बीते हुए ६ मन्वन्तरों के नाम हैं – (१) स्वायम्भुव (२) स्वारोचिष (३) औत्तमी (४) तामस (५) रैवत (६) चाक्षुष | वर्तमान मन्वंतर का नाम वैवस्वत है | वर्तमान कल्प को श्वेत कल्प कहते हैं, इसीलिए हमारे संकल्प में कहते हैं –

प्रवर्तमानस्याद्य ब्राह्मणों द्वितीय प्रहरार्धे श्री श्वेतवराहकल्पे वैवस्वत मन्वन्तरे अष्टाविंशति तमे कलियुगे कलि प्रथम चरणे ……………बौद्धावतारे वर्तमानेस्मिन वर्तमान संवत्सरे अमुकनाम वत्सरे अमुकायने अमुक ऋतु अमुकमासे अमुक पक्षे अमुक तिथौ अमुकवासरे अमुकनक्षत्रे संयुक्त चन्द्रे …. ….. तिथौ ………

एक सौर वर्ष में १२ सौर मास तथा ३६५.२५८५ मध्यम सावन दिन होते हैं परन्तु १२ चंद्रमास ३५४.३६७०५ मध्यम सावन दिन का होता है, इसलिए १२ चंद्रमासों का एक वर्ष सौर वर्ष से १०.८९१७० मध्यम सावन दिन छोटा होता है | इसलिए कोई तैंतीस महीने में ये अंतर एक चंद्रमास के समान हो जाता है | जिस सौर वर्ष में यह अंतर १ चंद्रमास के समान हो जाता है उस सौर वर्ष में १३ चंद्रमास होते हैं | उस मास को अर्धमास या मलमास कहा जाता है | यदि ऐसा न किया जाये तो चंद्रमास के अनुसार मनाये जाने वाले त्यौहार पर्व इत्यादि भिन्न भिन्न ऋतुओं में मुसलमानी त्यौहारों की तरह भिन्न भिन्न ऋतुओं में पड़ने लगे |

किस घंटे (होरा) का स्वामी कौन ग्रह है यह जानने के लिए वह क्रम समझ लेना चाहिए जिस क्रम से घंटे के स्वामी बदलते हैं | शनि ग्रह पृथ्वी से सब ग्रहों से दूर है, उस से निकटवर्ती बृहस्पति है, बृहस्पति से निकट मंगल, मंगल से निकट सूर्य, सूर्य से निकट शुक्र, शुक्र से निकट बुध और बुध से निकट चंद्रमा है | इसी क्रम से होरा के स्वामी बदलते हैं | यदि पहले घंटे का स्वामी शनि है तो दूसरे घंटे का स्वामी बृहस्पति, तीसरे घंटे का स्वामी मंगल, चौथे का सूर्य, पांचवे का शुक्र, छठे का बुध, सातवें का चन्द्रमा, आठवें का फिर शनि इत्यादि क्रमानुसार हैं | परन्तु जिस दिन दिन पहले घंटे का स्वामी शनि होता है उस दिन का नाम शनिवार होना चाहिए | इसलिए शनिवार के दूसरे घंटे का स्वामी बृहस्पति, तीसरे घंटे का स्वामी मंगल इत्यादि हैं | इस प्रकार सात सात घंटे के बाद स्वामियों का वही क्रम फिर आरम्भ होता है | इसलिए शनिवार के २२वें घंटे का स्वामी शनि, २३वें का बृहस्पति, २४वें का मंगल और २४वें के बाद वाले घंटे का स्वामी सूर्य होना चाहिए | परन्तु यहाँ २५वां घंटा अगले दिन का पहला घंटा है जिसका स्वामी सूर्य है इसलिए शनिवार के बाद रविवार आता है | इसी प्रकार रविवार के २५वें घंटे यानी अगले दिन के पहले घंटे का स्वामी चन्द्रमा होगा इसलिए उसे चंद्रवार या सोमवार कहते हैं | इसी प्रकार और वारों का नामकरण हुआ है |

इससे यह स्पष्ट होता है कि शनिवार के बाद रविवार और रविवार के बाद सोमवार और सोमवार के बाद मंगलवार क्यों होता है | शनि से रवि चौथा ग्रह है और रवि से चौथा ग्रह है और रवि से चंद्रमा चौथा ग्रह है अतः प्रत्येक दिन का स्वामी उसके पिछले दिन के स्वामी से चौथा ग्रह है |

मैटोनिक चक्र – मिटन ने ४३३ ई.पू. में देखा कि २३५ चंद्रमास और १९ सौर वर्ष अर्थात १९x१२ = २२८ सौर मासों में समय लगभग समान होता है, इनमें लगभग १ घंटे का अंतर होता है |

१९ सौर वर्ष = १९ x ३६५.२५ = ६९३९.७५ दिवस

२३५ चन्द्र मास = २३५x२९.५३१ = ६९३९.७८५ दिवस

इस प्रकार हम देखते हैं कि प्रत्येक १९ वर्ष में २२८ सौर मास और लगभग २३५ चन्द्र मास होते हैं अर्थात ७ चन्द्र मास अधिक होते हैं | चन्द्र और सौर वर्षों का अगर समन्वय नहीं करे तब लगभग ३२.५ सौर वर्षों में, ३३.५ चन्द्र वर्ष हो जायेंगे | अगर केवल चन्द्र वर्ष से ही चलें तब अगर दीपावली नवम्बर में आती है तब १९ वर्षों में यह ७ मास पहले अर्थात अप्रेल में आ जाएगी और इन धार्मिक त्यौहारों का ऋतुओं से कोई सम्बन्ध नहीं रह जायेगा | इसलिये भारतीय पंचांग में इसका ख्याल रखा जाता है |

क्षयमास – मलमास या अधिमास की भांति क्षयमास भी होता है | सूर्य की कोणीय गति नवम्बर से फरवरी तक तीव्र हो जाती है और इसकी इसकी संक्रांतियों के मध्य समय का अंतर कम हो जाता है | इन मासों में कभी कभी जब संक्रांति से कुछ मिनट पहले ही अमावस्या का अंत हुआ हो, तब मास का क्षय हो जाता है |

जिस चंद्रमास (एक अमावस्या के अंत से दूसरी अमावस्या के अंत तक) में दो संक्रांतियों आ जाएँ, उसमें एक मास का क्षय हो जाता है | यह कार्तिक, मार्गशीर्ष, पौष और माघ इन चार मास में ही होता है अर्थात नवम्बर से फरवरी तक ही हो सकता है |

अब संक्षिप्त में राशियों और नक्षत्रों के बारे में चर्चा करते हैं ताकि आगे जब ग्रहों और नक्षत्रों के बारे में कोई सन्दर्भ आये तो हमें उसमें कोई उलझन न हो |

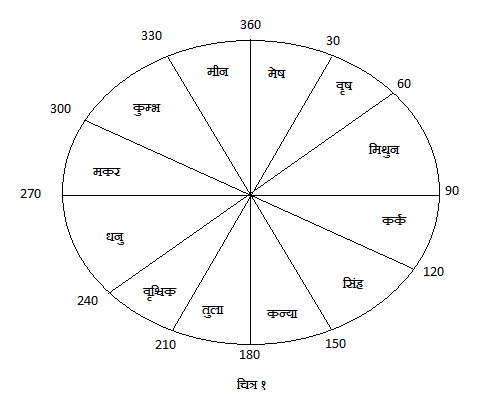

राशिचक्र – सूर्य जिस मार्ग से चलता हुआ आकाश में प्रतीत होता है उसे कान्तिवृत्त कहते हैं | अगर इस कान्तिवृत्त को बारह भागों में बांटा जाये तो हर एक भाग को राशि कहते हैं अतः ऐसा वृत्त जिस पर नौ ग्रह घूमते हुए प्रतीत होते हैं (ज्योतिष में सूर्य को भी ग्रह ही माना गया है ) राशीचक्र कहलाता है | इसे हम ऐसे भी कह सकते हैं की पृथ्वी के पूरे गोल परिपथ को बारह भागों में विभाजित कर उन भागों में पड़ने वाले आकाशीय पिंडों के प्रभाव के आधार पर पृथ्वी के मार्ग में बारह किमी के पत्थर काल्पनिक रूप से माने गए हैं |

अब हम जानते हैं की एक वृत्त ३६० अंश में बांटा जाता है | इसलिए एक राशी जो राशिचक्र का बारहवां भाग है, ३० अंशों की हुई | यानी एक राशि ३० अंशो की होती है | राशियों का नाम उनकी अंशो सहित इस प्रकार है |

| अंश | राशी |

| ०-३० | मेष |

| ३०-६० | वृष |

| ६०-९० | मिथुन |

| ९०-१२० | कर्क |

| १२०-१५० | सिंह |

| १५०-१८० | कन्या |

| १८०-२१० | तुला |

| २१०-२४० | वृश्चिक |

| २४०-२७० | धनु |

| २७०-३०० | मकर |

| ३००-३३० | कुम्भ |

| ३३०-३६० | मीन |

नक्षत्र – आकाश में तारों के समुदाय को नक्षत्र कहते हैं | आकाश मंडल में जो असंख्य तारिकाओं से कही अश्व, शकट, सर्प, हाथ आदि के आकार बन जाते हैं, वे ही नक्षत्र कहलाते हैं | (जिस प्रकार पृथ्वी पर एक स्थान से दूसरे स्थान की दूरी मीलों में या कोसों में नापी जाती है उसी प्रकार आकाश मंडल की दूरी नक्षत्रों में नापी जाती है |) राशि चक्र ( वह वृत्त जिस पर ९ ग्रह घूमते हुए प्रतीत होते हैं | ) को २७ भागों में विभाजित करने पर २७ नक्षत्र बनते हैं |

पृथ्वी के कुल ३६० कला के परिपथ को नक्षत्रों के लिए २७ भागों में बांटा गया है ( जैसे राशियों के लिए १२ भागों में बांटा गया है |) अतः प्रत्येक नक्षत्र ३६०/२७ = १३ मिनट २० सेकंड = ८०० अंश का होगा | इसके उपरान्त भी नक्षत्रों को चार चरणों में बांटा गया है | प्रत्येक चरण १३ मिनट २० सेकंड/ ४ = ३ मिनट २० सेकंड = २०० अंश का होगा | क्योंकि एक राशि ३० अंश की होती है अतः हम कह सकते हैं कि सवा दो नक्षत्र अर्थात ९ चरण अर्थात ३० अंश की एक राशि होती है |

पृथ्वी के कुल ३६० कला के परिपथ को नक्षत्रों के लिए २७ भागों में बांटा गया है ( जैसे राशियों के लिए १२ भागों में बांटा गया है |) अतः प्रत्येक नक्षत्र ३६०/२७ = १३ मिनट २० सेकंड = ८०० अंश का होगा | इसके उपरान्त भी नक्षत्रों को चार चरणों में बांटा गया है | प्रत्येक चरण १३ मिनट २० सेकंड/ ४ = ३ मिनट २० सेकंड = २०० अंश का होगा | क्योंकि एक राशि ३० अंश की होती है अतः हम कह सकते हैं कि सवा दो नक्षत्र अर्थात ९ चरण अर्थात ३० अंश की एक राशि होती है |

नक्षत्रों के नाम –

१. अश्विनी २. भरिणी ३. कृत्तिका ४. रोहिणी

५. मृगशिरा ६. आर्द्रा ७. पुनर्वसु ८. पुष्य

९. आश्लेषा १०. मेघा ११. पूर्वा फाल्गुनी १२. उत्तरा फाल्गुनी

१३. हस्त १४. चित्रा १५. स्वाति १६. विशाखा

१७. अनुराधा १८. ज्येष्ठा १९. मूल २०. पूवाषाढा

२१. उत्तराषाढा २२. श्रवण २३. धनिष्ठा २४. शतभिषा

२५. पूर्वाभाद्रपद २६. रेवती

अभिजीत को २८वां नक्षत्र माना गया है | उत्तराषाढ़ की आखिरी १५ घाटियाँ और श्रवण की प्रारंभ की ४ घाटियाँ, इस प्रकार १९ घटियों के मान वाला अभिजीत नक्षत्र होता है | यह समस्त कार्यों में शुभ माना जाता है |

सूक्ष्मता से समझाने के नक्षत्र के भी ४ भाग किये गए हैं, जो चरण कहलाते हैं | प्रत्येक नक्षत्र का एक स्वामी होता है |

अश्विनी – अश्विनी कुमार भरणी – काल कृत्तिका – अग्नि

रोहिणी – ब्रह्मा मृगशिरा – चन्द्रमा आर्द्रा – रूद्र

पुनर्वसु – अदिति पुष्य – बृहस्पति आश्लेषा – सर्प

मघा – पितर पूर्व फाल्गुनी – भग उत्तराफाल्गुनी – अर्यता

हस्त – सूर्य चित्रा – विश्वकर्मा स्वाति – पवन

विशाखा – शुक्राग्नि अनुराधा – मित्र ज्येष्ठा – इंद्र

मूल – निऋति पूर्वाषाढ़ – जल उत्तराषाढ़ – विश्वेदेव

श्रवण – विष्णु धनिष्ठा – वसु शतभिषा – वरुण

पूर्वाभाद्रपद – आजैकपाद उत्तराभाद्रपद – अहिर्बुधन्य रेवती – पूषा

अभिजीत – ब्रह्मा

नक्षत्रों के फलादेश भी स्वामियों के स्वभाव गुण के अनुसार जानना चाहिए |

आशा है कि ये संक्षिप्त काल-ज्ञान गणना आपकी जिज्ञासा को कुछ संतुष्टि प्रदान करते हुए आपकी रुचि में वृद्धि करे |

धन्यवाद

ॐ तत सत

卐

आपका शुक्रिया इसलिये महान हैं हमारा सनातन धर्मं हिन्दू धर्मं के सामने बाकी के अन्य धर्मं का कोई अस्तित्य नहीं हैं

ReplyDeleteBahut hi sundar

ReplyDelete